- コラム

- 知るという、栄養

2025.04.17

犬が学校の授業で大活躍!動物介在教育の現場とは?

実はあまり目立たないけれど、犬との生活を陰で支えている繊細なプロ仕事の存在や、犬の困った行動を個性と捉えて前向きな取り組みでチャレンジする人、また、病気を受け入れ、病気と共に明るく生きるために工夫している人、里親が見つかるまでにできることを地道に実行している人など、#プロフェッショナル #チャレンジ #明るく生きる #犬の病気の専門家 をキーワードにインタビューした内容をご紹介しています。

今回は、犬との共生のチャレンジにつながる、介在犬を通して行う小学校の授業の様子をご紹介します。(POCHI編集チーム)

今回のお役立ち情報動物介在教育

一般社団法人マナーニが介在犬を通して行う小学校の授業を取材。介在犬はすべて、飼い主とともに生活をする家庭犬です。犬だからこそ、子どもたちの学びに役立つことがあるとPOCHI取材班も実感した、動物介在授業の様子をレポートします。

授業に犬がやってきた!

「うわ~、かわいい!」

「おっきいけど、やさしい顔してる」

「はやく触れ合いたいな」

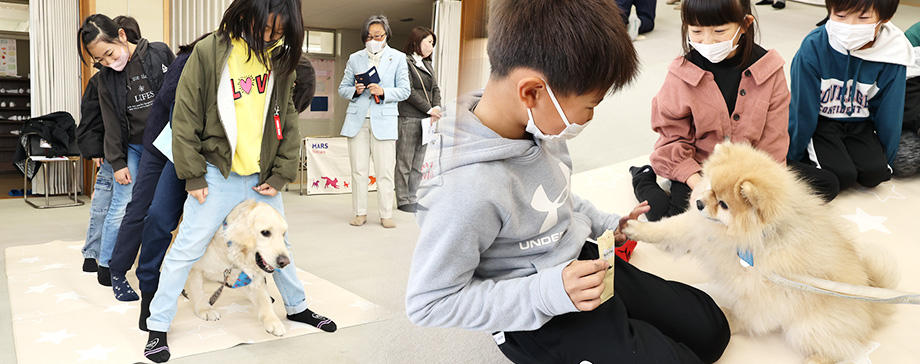

ポメラニアン、トイ・プードル、ゴールデン・レトリーバーなどが小学校のホールに入ってきた瞬間、子どもたちの歓声が上がります。

2025年3月4日、神奈川県小田原市下府中小学校の小学3年生の授業にやってきたのは、一般社団法人マナーニの認定介在犬4頭。

マナーニが主催する動物介在教育「こども笑顔のラインプロジェクト」が文部科学省および環境省の後援事業として2014年にスタートしてから約10年間で、延べ132校、小学2・3年生を中心に8,833名の児童が参加しました。

中央には6倍速で動く時計もあり、視覚的に犬のことを学べる工夫が随所に

同プロジェクトの動物介在教育プログラムは、教育の専門家とともに作られていることが最大の特徴。犬の専門家による「ふれあい体験授業」と、担任教師による「振り返り授業」の2時限がセットになっていて、課外授業などではなく、道徳科や生活科の正式な授業として実践されています。

まずは触れ合う相手への理解を深めて

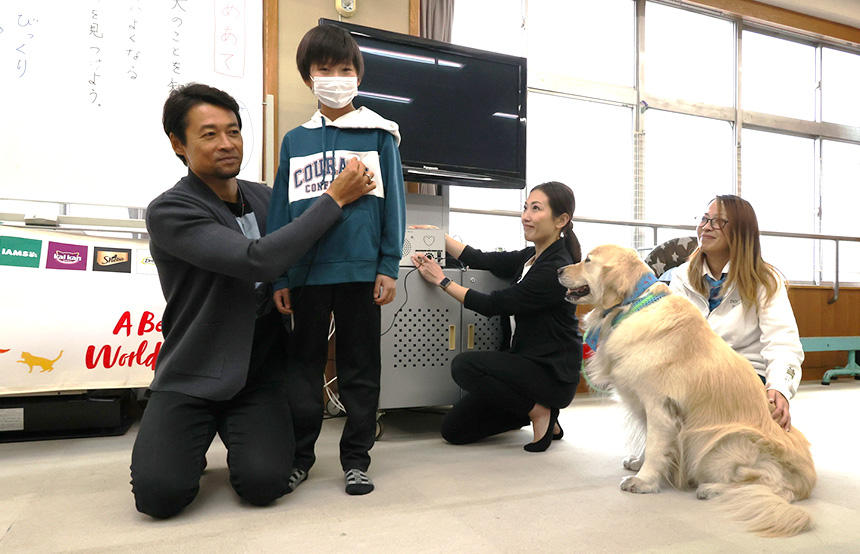

下府中小学校の「ふれあい体験授業」で介在犬が登場する前、子どもたちは講師の須﨑大さんから犬についてしっかり学びました。

1)大きな模型の手で頭を撫でられることで、犬から見た人間の大きさを実感。相手の立場になって考えることを体感的に学びます。

その後、犬の喜怒哀楽の表情を写真で学習。その表情をマネしながら、犬にも人と同じような感情があることを認識します。

さらに、6倍速で動く時計を見ながら、人と犬の寿命の違いに理解を深め、命の尊さへの気づきを得ます。

2)介在犬の自己紹介と特技を見たり、あいさつの仕方や仲良くなる方法を学びます。写真はリロくん(ゴールデン・レトリーバー/6歳)が飼い主の腹筋エクササイズをサポートする特技を披露しているところ。

こうして触れ合いへの意欲が高まったところで、いよいよ、介在犬との触れ合いタイムへ!

犬が苦手と事前に申請した1グループを含む全4グループに、それぞれ1頭の介在犬とハンドラーが向かいます。

一緒に遊んでどんどん仲良く

5~6名ごとのグループでは、それぞれの子どもが「急に触らない、急に走らない、大きな声を出さない」という約束を守りながらあいさつをしたあと、犬を観察したり、犬と一緒に遊んだりしました。

待ち望んだ、犬との触れ合いタイムがスタート。小さいポメラニアンの気持ちになって、そっと触る子どもたち

「指はいくつある?」など、犬の足裏を観察。仲良くなるためには、相手をよく知ることが大切という気づきも得られるでしょう

言葉を離さない犬とのコミュニケーション法は、創意工夫しながら。子どもたちが投げたボールをキャッチしてもらうなどして、一緒に遊びながらお互いの距離を縮めます

トイ・プードルのジャンプ力と運動神経のよさにもびっくり! 跳躍しやすいように相手の気持ちを考えながらフォーメーションを組みました

最後に行われたのは、初めて会った犬と短時間で仲良くなれた理由を考えるまとめ。

「大きい声を出してびっくりさせないように、犬の気持ちを考えて落ち着かせるように気をつけました」

「やさしくしながら遊んだから、仲良くなれたと思います」

このような声が、子どもたちから聞かれました。

マナーニ代表理事の内田友賀さんは、次のように語ります。

「人間が100回説明してわからないことが、犬を介すとすんなり伝わることが多々あると実感せずにはいられません。子どもたちが他者のことを、自分のことのように考える心を短時間で育めるのが、人間との相互コミュニケーション能力が高い“犬”を介在させる学習プログラムの利点だと言えるでしょう」

犬と人との心臓の音を聞き比べて、犬にも命があることを実感

授業後は犬への恐怖心が軽減するなどの変化

マナーニによる実施校へのアンケートでは、授業後は犬への恐怖心が軽減していることも明らかになっています。

「授業前の保護者アンケートでは27.4%が苦手だったのに、授業後は『犬が嫌い(苦手・恐怖)』と答えた児童は全体の3.7%で、『好きになった・怖くなくなった』児童は29.4%になりました。

ふれあい体験をしたことで自らの力で苦手を克服し、自己肯定感も高まったのだと考えます」(内田さん)

POCHI取材班も実際に、犬が苦手と事前申告していた白帽子のグループの子どもたちが、途中から自ら進んでゴールデン・レトリーバーの介在犬にぎゅっと抱きついたりしている姿を見て、その気持ちの変化を感じました。

やさしい犬と触れ合ったことで、最初は犬が苦手だった白帽子の児童も最後にはこのとおり!

過去の実施校では受講後に次のような感想が寄せられています。

■ 児童

・犬と一緒に心が通じ合うと、やさしい気持ちになれるみたいですごい。

・犬はすごく仲間を大切にすることをえらいと思いました。だから、私も仲間や友達を大切にしようと思います。

■ 教員

・性格の違いを知り、感情があること、ストレスを感じることもあるという点を触れ合いの中で気づくことにより、共感力が生まれるきっかけになるのではと感じます。

・友達ができないで困っている児童に、やさしく声をかけている児童が増えました。

■ 保護者

・普段から犬への恐怖心をあらわにしていましたが、今回犬と触れ合い、かわいいと感じたようです。嫌悪しているものとも、関わってみると案外受け入れられることもあると体験できたのではないかと思います。

・不登校でしたが、動物が大好きなので、この日は4ヵ月ぶりくらいに2時間目から登校することができました。

犬と暮らしている児童のほうが少なく、犬の身体にも興味津々

介在犬はすべて一般の家庭犬

マナーニの「ふれあい体験授業」に参加している介在犬はすべて、飼い主とともに暮らす一般の家庭犬です。

動物介在教育のための講座や試験をクリアした適性のある犬と飼い主が、ふれあい活動に参加しています。

2024年4月現在、マナーニの認定介在犬は小型犬から大型犬まで全32頭、ハンドラー(飼い主)は14名。2022年からは、ハンドラーの養成講座も開講されています。

約10年間ハンドラーとして活躍し、現在は養成講座の講師も務めるドッグトレーナーの大矢啓子さんは、現在は2代目の介在犬ルークくん(ゴールデン・レトリーバー)とふれあい学習に参加しています。

「授業をとおしてうちの子との絆が深まる幸せも感じています」と、大矢さんはルークくんをなでながら教えてくださいました。

また、ポメラニアンのとらきちくんと参加している久慈瑛里奈さんは「たくさんの笑顔があふれるこの活動に、とらきちと一緒に携われていることがとてもうれしいです」と言います。

一般の家庭犬と飼い主のペアが活躍できる、教育の場。写真は、久慈さんととらきちくんペア

「人も犬も好きでおおらかなうちの子も、介在犬になれるかも!」

そう思った飼い主さん、動物介在教育をとおした社会貢献活動を、うちの子とチャレンジしてみてはいかがですか?

文・写真:臼井京音

取材協力:

*1 一般社団法人マナーニ https://manani.jp/