- コラム

- コラボ

2025.04.21

歩く、走る...犬の歩行と運動をつかさどる、足先のすべて《RETRIEVER + POCHI archive015》

カメラマン=加藤史人

イラスト=五島直美

構成・文=RETRIEVER編集部

「RETRIEVER」は、ゴールデン、ラブラドール、フラットコーテッドを中心とした、レトリーバー種の専門誌。

陽気で明るい性格は家族に笑いをもたらし、豊かな表情は言葉が通じなくてもコミュニケーションを可能にしています。

何と言っても、人間に対する愛情がとても深い。そんな犬種との暮らしを紹介する「RETRIEVER」さんの素敵な記事をピックアップしてPOCHIバージョンでご紹介。

犬種が違っても読めばきっと皆さんのドッグライフがより充実したものになるはずです。(POCHI編集チーム)

犬は“指”で歩く動物!3種類の足から見る犬の歩行

泳ぐ動物であれはば水、歩く動物であれば土、木の上を移動する動物であれば木というように、動物の足先は生きる環境に合わせて各々が進化を遂げています。

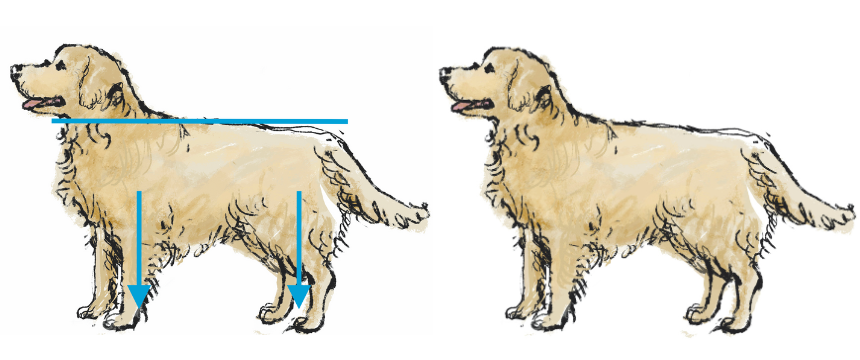

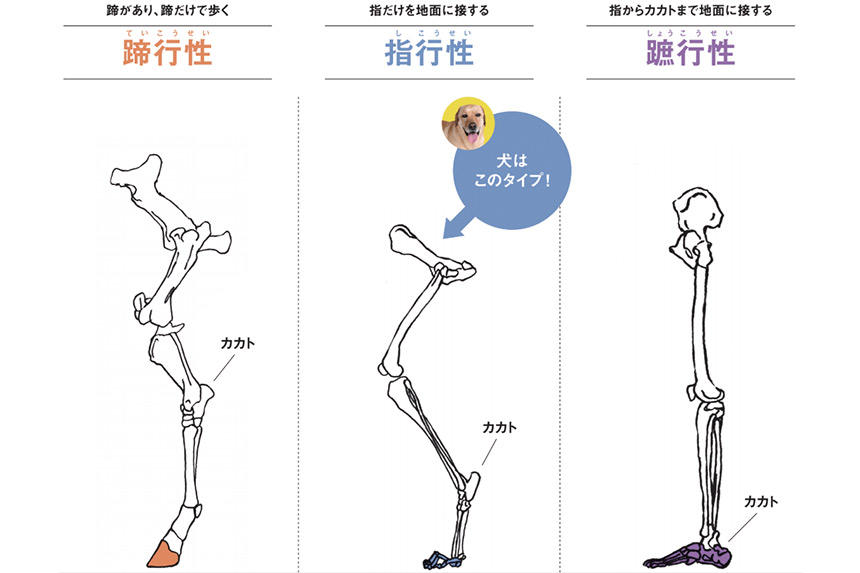

その中で、地上で暮らす陸上哺乳類は、指先からカカトまで地面に着ける「蹠行性(しょこうせい)」、指だけを地面に着く「指行性(しこうせい)」、指先に大きな蹄(ひづめ)があり、蹄だけで歩く「蹄行性(ていこうせい)」と、足と地面の関係から以下の3種類に分けることができます。

犬は指行性のタイプに該当し、足先で歩く動物のため、指先についたツメと指の裏にある五つの肉球がいかに大切かわかると思います。

また、指行性はバランスとパワーを兼ね備え、チーターなどの野生動物と同様、犬が狼だった時代、捕食のために大いに力を発揮していました。犬の肉球とツメの在り方は、そのための進化によるものなのです。

★蹠行性

カカトまで地面に接した状態で歩いたり走ったりするタイプ。

地面に接着する部分の足の関節が多く、バランス力や体の安定性に優れています。人間の直立二足歩行はまさにそれです。

一方で床反力も分散されるためパワーは弱く、走る速度は遅い。

【例】人、サル、クマなど

★指行性

指のみを地面に着けて歩いたり走ったりするタイプ。犬はこれに該当します。

蹠行性と蹄行性の中間にあたり、バランス力とパワーを兼ね備えます。

同じ指行性タイプでも、犬は猫に比べて足先が細く、その分パワーは集中し、長距離の走行に優れています。

【例】犬、ネコ、チーターなど

★蹄行性

指の先に大きな蹄があり、蹄だけを地面に接着させて歩いたり走ったりします。

地面から受ける力が一点に集中するためパワーに長けています。一方で体を安定させるための機能性は低め。

比較的高速で長距離を移動することに適し、広い地域で採食や、捕食者から逃れるために進化したといえます。

【例】キリン、ウマ、ラクダ、シカなど

肉球の役割

1進む方向と推進力を制御する

肉球は、犬のカラダにおいて地面に対する最前線部位。

ここを介して地面と力のやりとりをすることになり、推進力の生成や方向転換のコントロールに大きく寄与します。

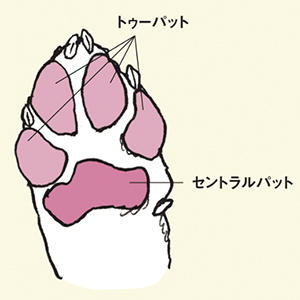

肉球の肉球は中央の大きなセントラルパット(Central Pat) と四つのトゥーパット(Toe Pat)から成り立ち、その肉球のつき方を利用して、上手に歩いたり走ったり、方向を変えたりしています。

2地面の状態や地面の接触した力を把握する

歩行運動において唯一地面とコンタクトする肉球は、地面がどういう状況にあるか、地面に足がどのくらいの力で接触したかなどの情報を取得する部分でもあります。

犬は毛に覆われた皮膚を持ちますが、毛や皮膚が何かに触れた時にそれがわかるのはセンサーがあるからなのです。その中で、圧と振動を感知するセンサーは、足の裏で特に発達しています。

逆にいうと、肉球を損傷させると、うまく歩けなくなってしまうということ。

十分に踏み込むために、大切な役割を果たしているのが肉球なのです。

3地面から受ける力を吸収する

十分に踏み込み、床反力を利用して歩いたり走ったりする上で、肉球は力を吸収するクッションの役割もしています。

体重が重くなるほど地面に接着する足裏やカラダへの負荷は大きくなるため、大型犬はこの役割を犬の中でも強く享受しています。

この点を動物全体でいえば、体重700kgのラクダや、体重が6tほどあるゾウは、より分厚い肉球が足裏に存在しているのです。

ツメの役割

1走行中の方向と推進力を制御する

前足は方向制御、後ろ足は推進力を生み出している。その上で、指先の骨をカバーするようについているツメは、特に疾走時、その役割を強く発揮します。

例えば、疾走しながらカーブを曲がるような時、地面を前足のツメで捉え、方向を変えています。そして後ろ足のツメは、まっすぐ強く踏み込むことでカラダを押し出し、推進力を生成しています。

ツメはスパイクやグリップのような役割を担っているのです。

2指先を保護する

人もそうであるように、犬のツメも指先の保護という役割を担っています。

ツメがないと、走行中の方向制御や推進力の生成による負荷は肉球に集中することになり、うまくいかないだけでなく、場合によっては肉球の損傷にもつながってしまいます。

人間もツメを短くすると、作業がうまくできなかったり、指先を痛めてしまったりすることがあるのと同様で、犬もそれと同じことがいえます。

出典=『RETRIEVER』Vol.109/「足先のすべて〜奥深い肉球とツメの世界〜」

*1 監修=和田直己 わだなおみ。獣医学博士、医学博士、山口大学共同獣医学部生体機能学講座獣医生体システム科学教授。1982年山口大学農学部 獣医学科卒業、1988 年千葉大学医学研究科生理学研究院にて医学 博士号取得。脊椎動物の進化と歩行運動を研究テーマに、さまざまな哺乳類の運動機能について研究、発表している。